1、技术名称:

有色金属矿区重金属污染土壤化学固定修复技术

2、技术内容:(在允许范围内尽可能详细)

根据待修复地区地形,结合GPS技术,对待修复有色金属矿区污染土壤开展调研,确定特征污染物及其污染程度,评价其生态风险;采用ArcGIS技术绘制土壤中污染物空间分布图,分析污染物空间分布特征;采用Voxler技术对污染物的三维空间分布进行模拟,确定污染边界与污染土方量;对土壤重金属污染进行源解析,排查并阻断现有污染源。结合待修复区地形、气候条件与污染特征,择期进行固定修复,定期检测土壤中污染物含量,待土壤中重金属风险降低至安全范围,恢复土壤种植功能。

3、关键技术工艺路线或工艺流程:(尽量用图表描述)

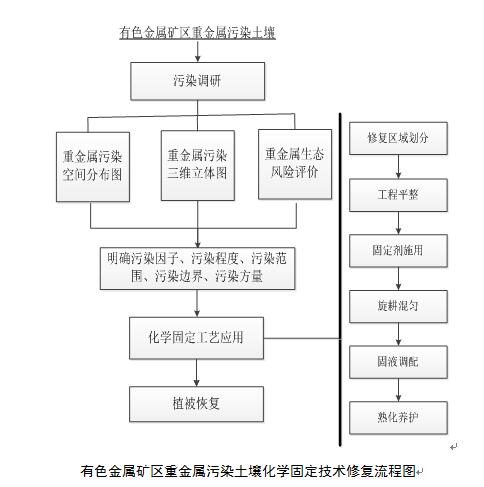

化学固定工艺主要包括以下几个过程:工程平整、固定剂施用、旋耕混匀、固液调配、养护。本技术的关键在于我院自主研发的化学固定剂。该化学固定剂的使用可使矿区土壤镉铅砷等主要有毒重金属的有效态含量降低60%以上,阻断土壤中镉铅砷向植物及地下水的迁移。

修复过程工艺流程图如下图所示:

申请专利5项,授权2项。

1)中性土壤镉钝化剂及其应用方法。授权专利号:ZL201410054631.1。

2)用于处理污染土壤的镉固定剂及该土壤的处理方法。授权专利号:ZL20141006642.1。

3)一种降低土壤镉、铅有效态含量的修复剂及其使用方法与应用,申请号:201510056406.6。

4)典型矿区重金属污染土壤生态修复技术评价方法与系统,申请号:201510079044.2。

5)柚子皮重金属吸附剂及其制备方法和应用,申请号:2015107553310。

5、应用领域及范围(尽量详细)

区别于一般的酸性土壤与碱性石灰土可通过改变pH值而实现重金属的稳定,本技术可修复中性土壤镉铅砷等重金属的污染,且修复后土壤仍保持为中性土壤。土壤污染修复后土壤肥力得到提升。因此本技术可广泛应用于有色金属矿山、冶炼厂周边重金属污染土壤修复。

6、核心技术主创人(1-3人,主要业绩)

黄顺红,女,1972年生,工学博士,研究员级高级工程师,湖南有色金属研究院环境保护所副所长,湖南省矿冶固体废弃物资源化产业技术创新战略联盟秘书长,湖南省复杂铜铅锌共伴生金属资源选矿新技术重点实验室副主任。主要从事有色金属行业资源化与重金属污染治理研究工作。作为项目负责人和课题负责人,承担省部级科研项目12项,近年负责或参与国家“十二五”科技支撑项目“大型矿产基地生态恢复技术与示范”;国家“863”科技计划“大型有色金属基地周边重金属污染土壤植物修复技术及示范”;国家自然科学基金“铬渣堆场重污染土壤微生物-化学耦合修复的基础研究”;湖南省重大专项“湘江流域镉污染控制关键技术研究与示范”;湖南省环保厅重点“湖南省有色重点行业企业污染综合防治规范化整治目标要求”;湖南省环保科研课题“工矿区镉铅锌污染土壤原位钝化技术应用示范研究”;湖南省科技计划“典型有色金属矿区污染土壤重金属化学稳定关键技术”;长沙市科技计划重点项目“典型铅锌矿区Cd、As、Pb复合污染土壤化学固定-植被恢复技术研究”等多项。发表学术论文40余篇,获“中国有色金属工业科学技术奖”一等奖1项、湖南自然科学二等奖1项、湖南省自然科学优秀论文一等奖1项、湖南省自然科学优秀论文二等奖1项、授权国家发明专利6项。

李倩,女,1987年生,环境工程专业硕士,主要从事重金属污染土壤修复技术研究。近年来参与土壤修复项目有:国家“十二五”科技支撑项目“大型矿产基地生态恢复技术与示范”;国家“863”科技计划“大型有色金属基地周边重金属污染土壤植物修复技术及示范”;国家自然科学基金“铬渣堆场重污染土壤微生物-化学耦合修复的基础研究”;湖南省重大专项“湘江流域镉污染控制关键技术研究与示范”;湖南省环保科研课题“工矿区镉铅锌污染土壤原位钝化技术应用示范研究”;湖南省科技计划“典型有色金属矿区污染土壤重金属化学稳定关键技术”;长沙市科技计划重点项目“典型铅锌矿区Cd、As、Pb复合污染土壤化学固定-植被恢复技术研究”;工程项目“甘肃省白银市东大沟流域重金属污染土壤修复示范工程”、“湖南省浏阳市长沙湘和化工厂镉污染土壤修复示范工程”、“铬渣堆场重污染土壤微生物修复中试工程”;场地调查项目“长沙经开区原力元新材料有限责任公司地块中镍污染详查、风险评估与土壤修复方案”等。发表学术论文17篇,申请专利7项,授权4项。